調査・レポート

「情報モラルの授業による児童・生徒の意識変化調査報告書 第2弾」を公開

2025.04.14

「だいふく」などのキーワードを用いた学習で、授業後に災害時の情報信頼性の理解が33%向上、また写真・個人情報発信時のリスク意識が変容

一般財団法人LINEみらい財団(以下、LINEみらい財団)は、GIGAスクール端末を用いた情報モラル教育の効果を測定する調査の2回目を実施しました。その結果をまとめた調査報告書を公開します。

本調査は、LINEみらい財団が提供する活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」を使用した情報モラルに関する授業実施前後での児童・生徒の意識変化を把握し、情報モラル教育の効果を測定するとともに、情報活用能力の育成支援などに資する情報を提供し教育現場へ寄与することを目的に実施しました。

今回の調査では、小中学校の授業にてSNSなどへの写真投稿リスクや、嘘情報・誤情報(デマ・フェイクニュース)などインターネット上にある情報の信頼性を見極める方法などのワークを活用し、意識変化を調査したものです。

調査は11校の小学校における児童562名、7校の中学校における生徒596名を対象に授業を実施し、授業前後に児童・生徒にアンケートを行い、意識の変化等について分析結果をまとめました。

また、提言では「情報モラル教育実践へのポイント」をまとめています。

■調査サマリー

(1)インターネット上にある情報の信頼性を見極める方法の認知が向上

(2)肖像権や個人情報など、写真撮影時・送信時に気を付けることに対する理解が向上

(3)情報発信時の著作権意識、正しい引用方法の理解が向上

(4)写真発信時の「見られる範囲」の意識が分散化、リスク意識の変容

■調査概要

・調査対象

小学校4年生~6年生(11校、562名)、中学校1年生~3年生(7校、596名)

・調査期間

2024年10月17日~ 2024年12月27日

・調査手法

「GIGAワークブック」を導入している自治体・学校で教材を使用したオンライン授業を実施。授業前後での児童・生徒の意識変化をウェブアンケートにて調査。

・使用教材

「GIGAワークブック」の中から、小学生向けでは写真とデータ活用��に関する内容、中学生向けではSNSと情報の活用方法や著作権に関する内容の授業を選定して実施。

テーマ 「インターネットを使うときに気を付けること、考えること ~写真とデータ活用編~」

1. 許可が必要な写真とは

[情報モラル] 写真を撮るときに注意すること、肖像権について学ぶ。「友だちの寝顔を勝手に撮った写真」、「相手の許可を得て撮影した写真」など4つの写真について、「問題はあまりない」、「注意が必要」、「絶対にダメ」に分類し、友だちと意見を交換する。

2. 写真を公開する前に

[情報モラル] 写真を公開する前にどんな人が見るのかを意識させ、「炎上」が起こる理由などネットの特性を学ぶ。家族や友だちと撮った写真をSNSなどネットで公開する場合、問題なしから問題ありまでの5段階に分類し、友だちと意見を交換する。

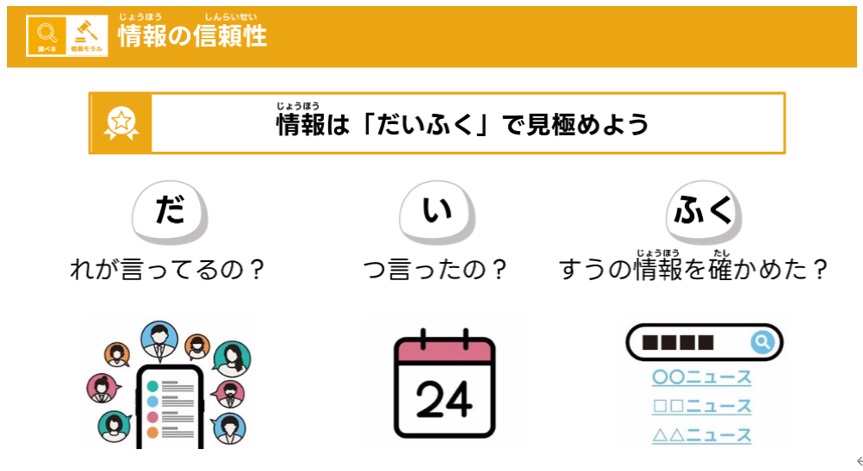

3. 情報の信頼性

[情報モラル] グループチャットを使って議論するときに一番イヤだなと感じることを選び、友達の意見を聞き、人によって感じ方が異なることを知る。また、全員でチャットのマナーやルールを決めておくことを学ぶ。

4. データからどんなことが言えるかな

[情報活用] データを整理・分析する力を付ける。あるスーパーの客層と時間ごとの混み具合のグラフを見て、提示されたカードに書かれた内容が言えるか否かに分類し、友だちと意見を交換する。データの高い・低いや多い・少ないなど目立つところに注目する。

中学生向けテーマ 「インターネットを使うときに気を付けること、考えること ~情報を正しく読み解き、適切に発信するために~」

1. どこまで写真を公開してもよいのかな

[情報モラル] 個人情報の漏えいなど写真公開時のリスクを認識し、公開範囲を考えることを学ぶ。日常の写真4枚を、仲の良い友だちしか見ていないSNSから知らない人も見られるSNSまで、3つの場所で公開した場合のリスクを考え、友だちと意見を交換する。

2. 災害時のSNSの使い方①

[情報モラル] 「だいふく※」のキーワードを使い、災害時の情報の信頼性を見極める方法を学ぶ。台風接近時の4つの情報を信頼性の高い順に分類し、友だちと意見を交換する。(※「だれが言っているのか」、「いつ言ったのか」、「ふくすうの情報を確認したのか」の頭文字を取ったもの)

3. 見やすいデザインを考えよう

[情報活用] 情報発信の観点から、整理されて見やすい資料の作成方法を学ぶ。特に色数とコントラストについて実例を通して考える。

4. 著作権はなんのため?

[情報モラル] 情報を発信するときに注意すべきこととして著作権の大切さを学ぶ。既成マンガ作品の無断アップロードについて考える。

5. 盗用を防ぐには

[情報モラル] 情報発信時の資料作成に関し、正しい引用の仕方を学ぶ。著作権法の該当条文を読み、引用の条件を確認する。

■調査項目

第1部 「GIGAワークブック」スタンダード(小学校4年生~6年生対象)

ネット�で写真を発信する頻度

写真公開時の許可の有無に関する理解の変化

肖像権に関する理解の変化

不適切な写真の判断に関する意識の変化

写真発信時の「見られる範囲」の意識の変化

ネット上の情報の信頼性判断に関する意識の変化

情報の信頼性を判断する方法の認知の変化

グラフや数字データ分析方法の認知の変化

授業からの気づき/気づきのあった授業内容

第2部 「GIGAワークブック」アドバンスト(中学校1年生~3年生対象)

ネットで写真を発信する頻度

災害時のネット上の情報に対する態度

写真公開時の公開範囲意識の変化

写真発信時の「見られる範囲」の意識の変化

災害時、ネット情報の信頼性判断に関する意識の変化

災害時、ネット情報の信頼性を判断する方法の認知の変化

相手に伝わりやすいデザイン・方法認知の変化

著作権を保護する理由の認知の変化

正しいデータ引用方法の認知の変化

授業からの気づき/気づきのあった授業内容

■調査結果データ(抜粋)

本調査では小学生、中学生それぞれの授業内容に即した「情報活用」、「情報モラル」に関する項目について、授業前と授業後で同じ質問を実施した。

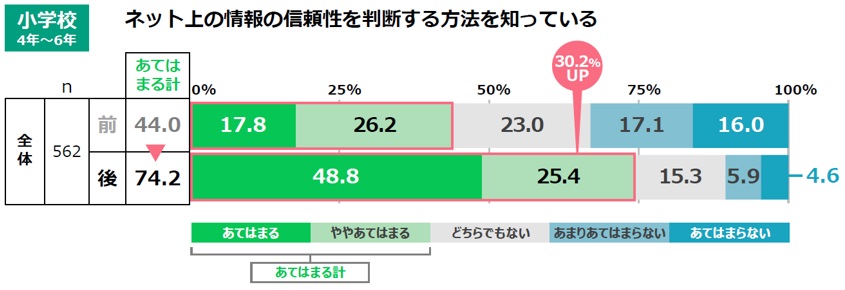

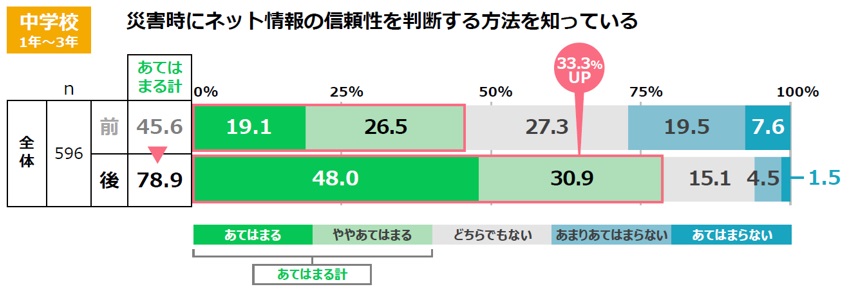

[注目ポイント①] インターネット上にある情報の信頼性を見究める方法の認知が向上

授業で「だいふく※」のキーワードを使った方法などを学んだことにより、小学生・中学生ともに、ネット上の情報の信頼性を判断する方法の認知が授業後に30%以上上昇した。

グラフ1:ネット上の情報の信頼性を判断する方法を知っている(小学校4年生~6年生全体)

グラフ2:災害時にネット情報の信頼性を判断する方法を知っている(中学校1年生~3年生全体)

※「だれが言っているの?」、「いつ言ったの?」、「ふくすうの情報を確かめた?」の頭文字を取ったもの。

図1:情報の信頼性を見極めるキーワード「だいふく」

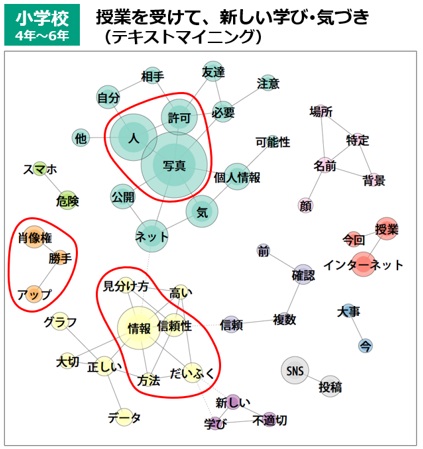

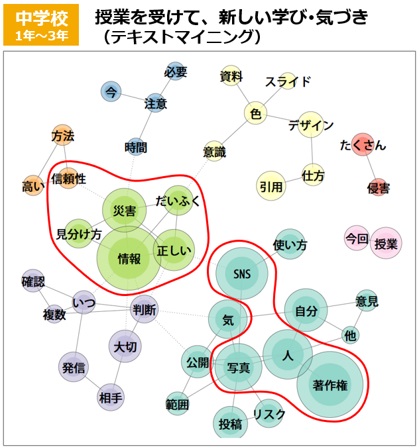

授業後の自由記述形式の回答のテキストマイニングからも、「災害時の情報の見分け方-だいふく」や「SNS-写真-著作権」といった内容に学びや気づきがあったことが確認できた。

図2:授業を受けて、新し学び・気づき(小学校4年生~6年生)

図3:授業を受けて、新し学び・気づき(中学校1年生~3年生)

※図2、図3は、「授業を受けて、新しい学びになったこと、気づいたことを具体的にお答えください」という自由記述形式の回答より、使用頻度の多かった単語をテキストマイニングツール「KH Coder」にて抽出し共起ネットワーク図を作成、注目ポイントに赤線の囲みを追加した。

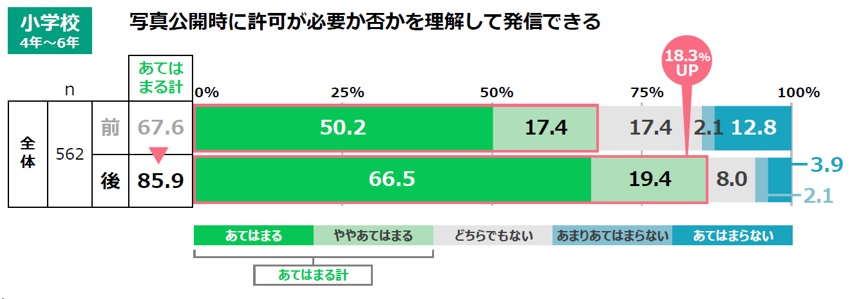

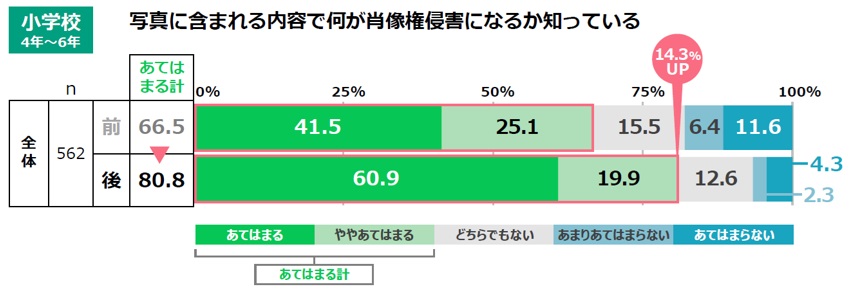

[注目ポイント②] 肖像権や個人情報など、写真撮影時・送信時に気を付けることに対する理解が向上

小学生でも日常的にインターネットで写真を共有することが当たり前になりつつある状況で、写真の撮影・公開に関して、授業後に肖像権や個人情報についての認知・理解の上昇が見られた。

グラフ3:写真公開時に許可が必要が否かを理解して発信できる(小学校4年生~6年生全体)

グラフ4:写真に含まれる内容で何が肖像権侵害になるか知っている(小学校4年生~6年生全体)

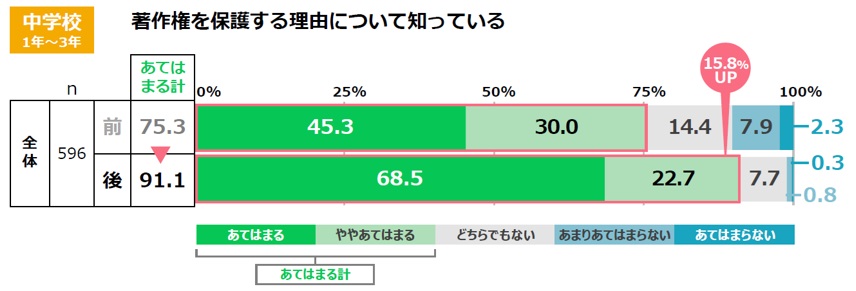

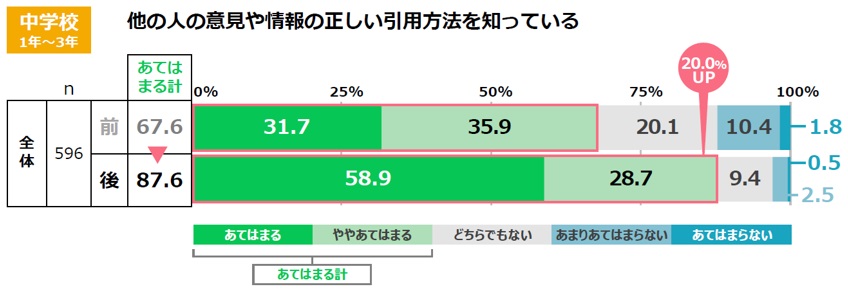

[注目ポイント③] 情報発信時の著作権意識、正しい引用方法の理解が向上

中学生では、授業前から著作権や正しい引用方法の知識が7割前後あったが、授業後にはそれぞれ9割前後に上昇した。これまで著作権に注意を払わなかったと考えられる生徒への効果が認められる。

グラフ5:著作権を保護する理由について知っている(中学校1年生��~3年生全体)

グラフ6:他の人の意見や情報の正しい引用方法を知っている(中学校1年生~3年生全体)

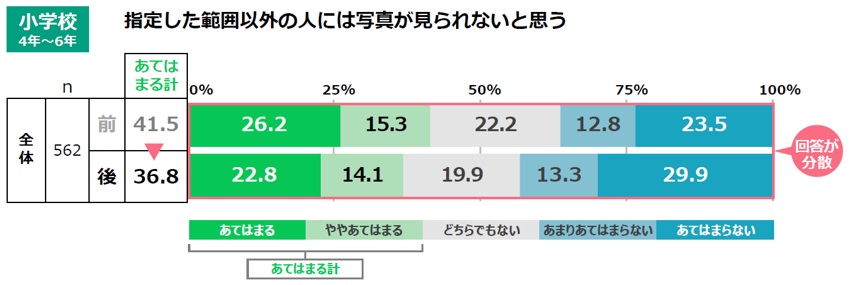

[注目ポイント④] 写真発信時の「見られる範囲」の意識が分散化、リスク意識の変容

写真公開時に「見られる範囲」を指定すれば、「それ以外の人には見られないと思う」という設問の回答は分散しており、小学生では授業後に「あてはまらない」と答えた児童の割合が上昇した。一見否定的にも見えるが、「公開範囲を指定すれば(情報を)完全に制御できる」という誤解が改善され、リスクを適切に認識できるようになったと考えられる。

グラフ7:指定した範囲以外の人には写真が見られないと思う(小学校4年生~6年生全体)

■提言サマリー「情報モラル教育実践へのポイント」(明星大学 教育学部 教授 今野貴之氏)

(1)実践的なリスク認識の段階的深化を促す授業設計:

情報モラル教育において重要な、抽象的な「危険性」の理解から具体的な「リスク意識」への段階的変化を促すため、「自分が撮影した学校の風景」などの実例を用いて一�見無害に見える写真から個人情報が特定されるプロセスを体験させることが効果的である。

(2)情報の信頼性判断力を育む対話型アプローチ:

情報の信頼性判断に関する自己効力感を育むためには、過去の災害時の投稿など実際の情報に触れながら判断の根拠を対話的に深めるアプローチが効果的である。初回は単純な判断から始め、回を重ねるごとに微妙な判断が必要な事例へと発展させるとよい。

(3)情報発信者としての責任意識を育む創作活動の導入:

著作権保護や正しい引用方法についての学びをより確かなものにするには、児童・生徒自身が「創作者」、「発信者」の立場を経験することが重要である。例えば「学校生活を紹介するデジタルコンテンツ制作」プロジェクトを実施し、「他者の作品を適切に引用する」、「撮影許可を得る」と言った行動を取らせつつ、魅力的なコンテンツを作る活動を行う。

(4)トラブル対応力を養う実践的ロールプレイの活用:

トラブル対処方法の理解を、知識だけではなく実践的スキルに結びつけるには、「誤った情報を発信してしまった」、「友人の写真を無断で公開・拡散されてしまった」など、実際のトラブル状況を想定したロールプレイが効果的である。実際に体を動かして対応を演じさせることにより、理解を深めるだけでなく実際の場面での即応力も養う。

■報告書データ

※1回目の調査報告書はこちら

「情報モラルの授業による児童・生徒の意識変化調査報告書」を公開

https://line-mirai.org/ja/report/detail/22

■活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」について

LINEみらい財団は、GIGAスクール構想の中でより重要となっている「情報モラル」と「情報活用」の育成や向上を図るため、LINEみらい財団が開発した活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」をソフトバンク株式会社、LINEヤフー株式会社と共同で展開しています。

本教材は「ビギナー(小学1~3年生向け)」、「スタンダード(小学4~6年生向け)」、「アドバンスト(中・高校生向け)」に分かれており、児童・生徒の発達段階に合わせて活用いただけます。また、各学校の状況に応じて柔軟に時間割の中に組み込めるよう、45分で情報モラルを学ぶコンテンツと、15分で活用スキル等を学ぶコンテンツを用意しています。

「GIGAワークブック」の詳細についてはこちらのページをご確認ください。

https://kids.yahoo.co.jp/edu/moral

※1 文部科学省「GIGAスクール構想について」https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_0001111.htm